>■ 作業スケジュール

■子供神輿・山車巡幸日程表

千貫神輿とは、

■住吉神社さくら祭

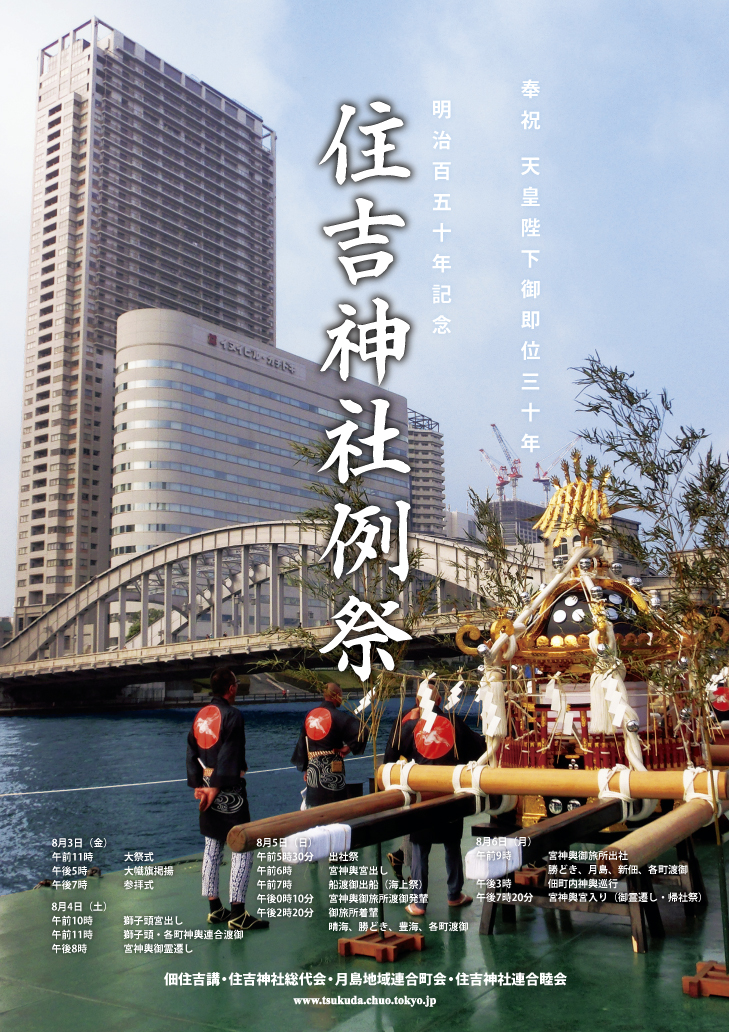

この佃を社地とする住吉神社は、正保三年(一六四六年)六月二九日、住吉大社の分神霊を奉遷祭祀し建立されました。 以来、住吉神社の例大祭(佃祭り)は、江戸幕府に許可された由緒ある祭りとして今日に至っております。 揃衣の若衆が獅子頭の鼻先めがけ殺到する獅子頭宮出しや隅田川を渡御する船渡御祭、江戸三大囃子のひとつである佃ばやしにのって、高さ二〇米にも及ぶ六基の大幟のもと八角神輿が繰り出す風情は、文化的にも希有なものと言えましょう。

佃 住 吉 講

最近の記事

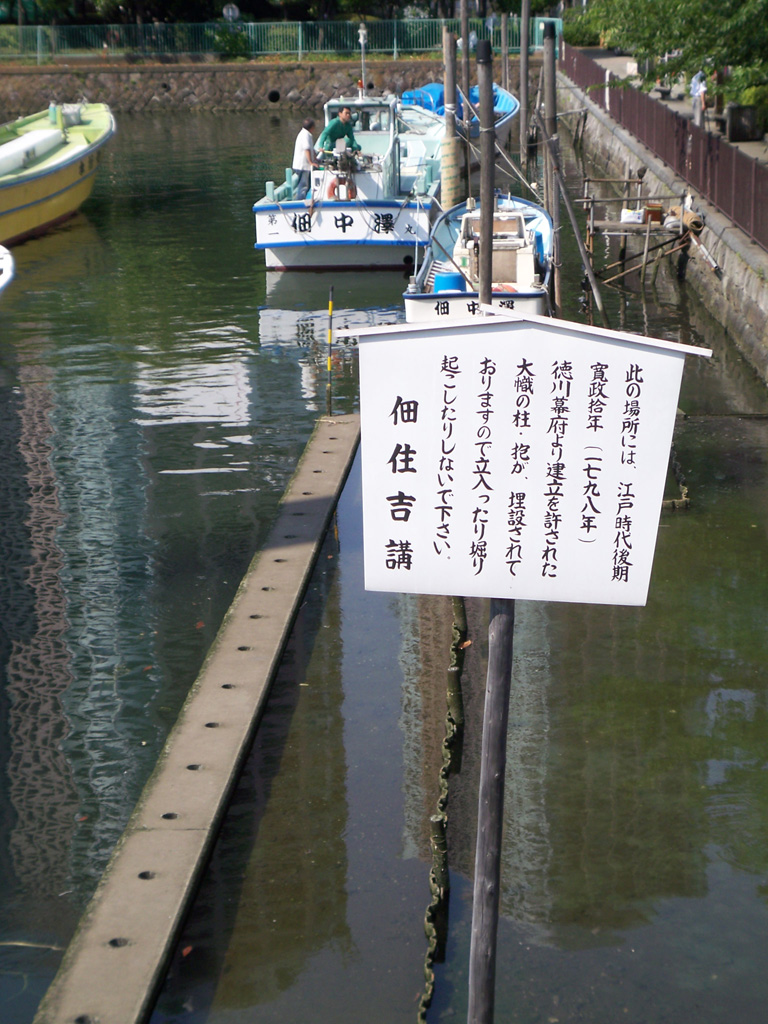

大幟の柱や抱木(だき)は、空気に触れて木が腐ってしまわないように、三年の間、川底に埋められています。

本祭りの年、水の引く干潮時を狙って掘り起こされます。

祭りが終わると、また三年の間、佃小橋の下に埋められます。

祭りが終わると、また三年の間、佃小橋の下に埋められます。 佃島への入り口、黒木鳥居

祭りの作業開始とともに建てられる黒木鳥居。

黒木鳥居とは、そもそも皮を剥がないままの生木で作ったものをいいますが、住吉神社の黒木鳥居は、 皮を剥いでいるので白色の黒木鳥居です。この臨時仮設の鳥居によって、島全体が境内となるのです。

*平成30年より黒木鳥居の呼称は、「大又木」と変更になりました。

前回のポスター